|

|

|

| Fernando Parladé |

|

|||

|

| Fernando Parladé |

Dans l’histoire des ganaderías braves, Fernando Parladé est un paradoxe car il est tout à la fois un centre et une périphérie. De son nom naquit la majorité de tous les sous-encastes contemporains alors que lui-même ne fut qu’une étoile filante dans le monde des éleveurs de toros. Il ne resta à la tête de ses « Ibarra » qu’une courte dizaine d’années, soit de 1903 à 1914. Aujourd’hui, pourtant, les aficionados citent encore le nom de Parladé pour qualifier les toros d’élevages descendants de sa ganadería : les Domecq viennent de là, les La Corte, Atanasio, Nuñez, Pedrajas aussi. Parladé est donc le coeur de la cabaña brava actuelle mais celui qui donna son patronyme à ses toros fut un éleveur « périphérique » et lointain, peu enclin par exemple à porter le traje campero ou à se balader à cheval au milieu de ses bichos. Un paradoxe ou une énigme. |

||

|

| |||||||

Fernando Parladé y Heredia est né durant les années 1860 et était le second fils de Andrés Parladé y Sánchez de Quirós (mort en 1902) et de María Heredia Livermore (décédée en 1900). Son père était le deuxième comte de Aguiar et son grand-père paternel, Pablo Parladé y Llucía était un Catalan venu s’installer à Málaga en Andalousie. L’on sourit, d’ailleurs, à l’heure où la Catalogne espagnole est devenue anti-taurine, de constater que les deux hommes qui se partagèrent l’élevage d’Eduardo Ibarra (d’ascendance basque, lui) avaient des origines catalanes. Par sa grand-mère paternelle, María Sánchez de Quirós y de la Hinojosa, la famille était détentrice du condado de Aguiar octroyé par le roi Alfonso XII en 1877. Par la famille de sa mère, les Heredia de Málaga, provenait une fortune acquise dans le secteur de la métallurgie. Fernando Parladé y Heredia est né dans une famille très nombreuse et comptait plus de dix frères et soeurs. C’est durant son enfance que ses parents prirent la décision de venir s’installer à Séville après un exil français pour fuir les éventuelles conséquences sur la grande bourgeoisie à laquelle ils appartenaient de la Révolution de septembre 1868 qui vit l’exil forcé de la reine Isabelle II (en France aussi) et qui déboucha sur le Sexenio democrático. Là, ils investirent dans des milliers d’hectares de terres agricoles, en particulier sur le municipio de Guillena. Comme tant d’autres nouveaux nobles de l’époque, les Parladé ont certainement profité de la politique de desamortización du milieu du XIX° siècle. Les terres du clergé ayant été vendues lors de précédentes opérations de la sorte quelques années auparavant, ne restait à mettre en vente que les plus mauvaises terres des communes de cette partie de l’Andalousie. L’objectif des gouvernements était d’offrir un accès à la terre à de petits paysans qui se rendirent vite compte que leur bien ne valait pas un kopek quand il s’est agi d’y faire pousser des cultures. Bien vite alors, les grandes familles de la haute bourgeoisie récemment ennoblies ont racheté ces terrains pour y mener de grands élevages dont des toros de lidia. En ce sens, on trouve des similitudes intéressantes entre les famille Ybarra, Murube ou Parladé pour ne citer qu’elles.

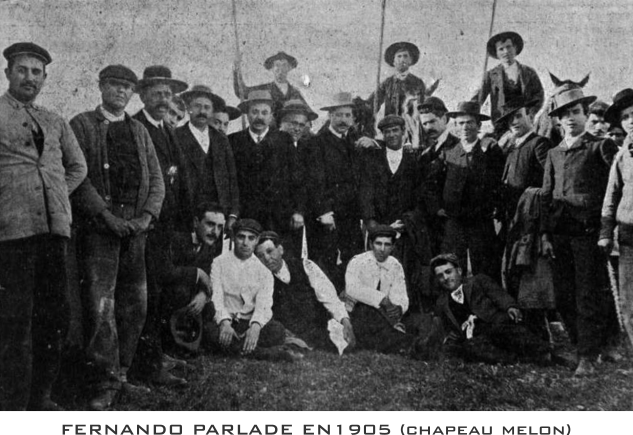

Fernando Parladé fut-il un grand éleveur ? La question a taraudé et divisé nombre d’auteurs taurins depuis la revente de l’élevage à la famille Gamero Cívico en 1914. Et le consensus n’est pas à l’ordre du jour tant la figure de Parladé semble dominée, dans sa vie personnelle en tout cas, par une forme d’inconstance et de légèreté que d’aucuns superposent assez facilement sur son oeuvre de ganadero. Il n’est pas question ici-même de gloser ou de disserter sur la vie que mena Fernando Parladé hors des arcanes du campo. Séducteur, féru de conquêtes féminines autant que de théâtre et de spectacles, « bringueur » invétéré dans la Séville de la fin du XIX° siècle (initié semble-t-il par Fernando de la Concha y Sierra) ; homme de provocations dans un milieu peu prompt à les apprécier, dépensier, noceur, esthète coiffé d’un chapeau melon, Fernando Parladé a brûlé sa vie par les deux bouts et sa fortune avec. Il décède en 1928 dans la posture d’un paria rejeté de tous et de toutes, sans argent ni descendance. Un petit-neveu raconte qu’il entretint une chanteuse italienne, l’on écrit qu’il ne se prêtait guère aux coutumes camperas, laissant ces labeurs aux hommes qu’il payait pour s’en charger. On le comprend aisément, Parladé dénotait dans les milieux de la très haute bourgeoisie andalouse. On y verrait presque un esprit libre, libéré de son temps et de ses contraintes mais d’un autre côté peut-être aussi un enfant gâté et capricieux qui ne sut pas se conformer aux conseils prodigués par son père au soir de sa vie. Mais c’est l’éleveur qui nous intéresse et dans cet exercice, bien malin celui capable de porter un avis définitif sur son ouvrage. Parladé n’est resté qu’une petite dizaine d’années à la tête de ses Ybarra, était-ce suffisant pour améliorer encore un troupeau déjà reconnu pour ses qualités ? N’a-t-il été qu’un continuateur ? Sa sélection à lui est-elle seule à même d’expliquer le succès de sa camada dans les années qui suivirent sa « chute » ? Qu’achetaient-ils ces Correa, Tamarón ou Gamero Cívico ? Le travail de Fernando Parladé ou celui des Ybarra avant lui ? Dans un petit livre fort intéressant intitulé Fernando Parladé : creador o continuador ; origen o sucesión ; tratante o ganadero, l’auteur, Victor Pérez López dresse un bilan assez complet des 247 toros lidiés par Parladé à partir de 1907 et jusqu’en 1914. Il s’appuie sur des reseñas de l’époque extraites de revues taurines comme Arte taurino, El Toreo ou Sol y Sombra. Les enseignements qu’il en tire sont intéressants. Plus de la moitié des toros de Parladé étaient considérés comme bien présentés et 119 d’entre eux s’avérèrent bravos (à l’époque c’est l’épreuve des piques qui prime). Seulement 23 furent considérés comme mansos et aucun ne reçut l’indignité des banderilles de feu. Parladé remporta plusieurs fois les corridas concours auxquelles participèrent ses bichos. Ce fut le cas pour ‘Bilbaíno’ à Séville en 1907 et ‘Hurón’ à San Sebastián en 1912. Ce qui saute aux yeux à la lecture des faits répertoriés par l’auteur, c’est que Parladé ne fut pas prophète en son pays. Andalou, il ne fit jamais combattre de corridas dans sa communauté mis à part ce toro de concours à Séville en 1907 et une corrida complète à Cádiz en 1908. Le reste se concentre essentiellement dans le nord de l’Espagne avec comme plazas talisman celles de San Sebastián et Bilbao. En France, seule Nîmes eut le bonheur de recevoir des Parladé en 1908. Dernier point mais qui n’est pas le plus anodin, Parladé n’était pas un « industriel » de la production de toros. Sa saison la plus remplie fut celle de 1913 avec 40 toros combattus quand 1909 correspond à celle de moins d’importance avec seulement 17 toros ce qui est peu. Même s’il fut décrié par certains au tout début de ses aventures ganaderas, il semble que Parladé ait pris avec sérieux le travail de sélection opéré sur ses Ibarra.

|

|||||||

|

|||||||

|

Copyright @ 1999-2023 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com |

|||||||